含水率とは?計算式・求め方と含水比との違いを詳しく解説

含水率とは、物体に含まれる水分量を示す割合であり、木材や土壌、食品など幅広い分野で活用されています。特に建築や食品加工業では、品質や強度の維持に欠かせない重要な指標です。ただし、「含水比」と混同されやすく、計算方法や適切な測定基準を理解していない方も少なくありません。

当記事では、含水率の計算式や求め方、含水比との違い、さらに業界別の活用例について詳しく解説します。含水率に関する基礎知識を学びたい方は、ぜひご確認ください。

1. 含水率とは

含水率とは、物体に含まれる水分量の割合を示す指標です。物体が水分を含んでいる際の質量と、物体自体の重さをもとに計算し、その結果を百分率(%)で表します。含水率には「重量基準」と「体積基準」の2種類があり、一般的に「含水率」と呼ぶ場合は重量基準を指します。

含水率は、木材や土壌をはじめとするさまざまな物体の状態を把握する上で重要です。含水率が適切でない場合、物体に割れや狂いが生じたり、処理が困難になったりするケースもあるため、適切な測定・管理が必要になります。

1-1. 含水率と含水比の違い

含水率と似た言葉に「含水比」があります。含水比とは、物体に含まれる水分の質量(または重量)と、乾燥させた物体の質量(または重量)の比率です。具体的には、水分量を乾燥させた物体の量で割り、その結果を百分率で表します。

含水率と含水比は一見似ていますが、含水率は「物体全体(物体と水分を含む質量の合計)に対する含水量の割合」を表します。一方、含水比が表すのは「乾燥した物体自体に対する水分量の割合」です。

乾燥した物体の重量より水分量が多い場合、含水比は100%を超えます。含水率も同様で、水分を豊富に含む樹木から作られた木材などは、測定結果が100%を超えるケースは珍しくありません。

2. 含水率を求める計算式

含水率の求め方には「重量含水率」と「体積含水率」の2種類があります。重量含水率は、物体に含まれる水分の重量と、物体全体の重量を用いて計算します。

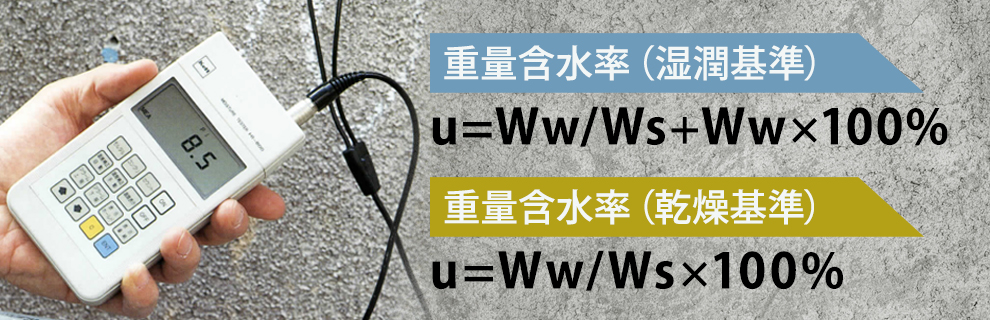

重量含水率には「湿潤基準」と「乾燥基準」があります。乾燥基準の含水率は、水分の重量を乾燥物の重量で割った値として計算されます。この計算方法は含水比と似ていますが、異なる概念です。

体積含水率は、物体に含まれる水の体積と、物体全体の体積を用いて計算します。重量含水率と体積含水率の具体的な算出方法は以下の通りです。

重量含水率(湿潤基準)

u=Ww/Ws+Ww × 100%

重量含水率(乾燥基準)

u=Ww/Ws × 100%

uは重量含水率(%)

Wwは水分の重量

Wsは物質の重量(乾燥重量)

体積含水率

θ=Vw/V × 100%

θは体積含水率(%)

Vwは水の体積

Vは全体の体積

含水率測定における水分は、一般的に「表面付着水分」「化学結合水分」「内部水分」の3種類に分類され、測定対象や測定方法によって区別されます。

また、材料を乾燥させて正確に含水率を求める方法のほか、水分計を用いて簡易的に含水率を測定する方法もあります。

3. 理想的な含水率の目安

理想的な含水率は、状況や現場などによって異なるため、一概に決めることはできません。今回は例として、木造住宅における木材の理想的な含水率の目安を紹介します。

木造住宅で使用される木材の含水率は、一般的に約15~20%が最適とされています。木材は含水率が低いほど強度が向上しますが、あまりに低すぎると細胞壁が収縮し、強度が低下することがあります。細胞壁の収縮は木材の反りや寸法変動を引き起こすため、住宅の構造材に使用する木材では、適切な含水率を維持するのが大切です。

また、木材表面の含水率が最適でも、中心部の含水率が高いままだと、乾燥が進んだ際に反りが生じる可能性があります。表面だけではなく芯の部分の測定値も確認し、木材全体の含水率を理想的な数値まで下げることが必要です。

4. 含水率が重要となる業界

業界ごとに重要な理由は異なりますが、特定の業界において含水率は非常に重要な指標です。

以下では、含水率が重要となる業界の例を紹介するので、一度目を通しておくとよいでしょう。

4-1. 建築・木工業

含水率は木材の強度に大きく影響するため、建築・木工業で重要視されています。

木材は乾燥させることで強度が増す特徴があり、建築用途で用いるためには一定基準以下に乾燥させる必要があります。伐採前の立木は含水率が300%を超える場合も多く、木材は含水量データを正確に測定・把握し、適切に乾燥させるのが重要です。

木材は一般的に天然乾燥させる方法が用いられるものの、湿度の高い日本の気候では含水率を下げるのに限度があります。さらに、木造住宅の気密性や断熱性能の向上、冷暖房の普及に伴い、より低い含水率の木材が求められています。そのため、最近では含水率を人工的にコントロールした「人工乾燥木材」の需要が高まりつつあるのが現状です。

4-2. 林業・製材業

木材の含水率が約30~5%までは含水率が低下するほど、木材の強度が増すことが分かっており、樹木や木材を扱う林業・製材業においても含水率は重要な指標です。

また、含水率は木材チップの燃料としての価値にも大きく影響します。木材チップは、木材を切削または破砕して得られる小片です。

木材チップはバイオマス(生物由来の再生可能な有機性資源)の燃料として注目されていますが、含水率が高いと燃焼時の熱効率が低下し、木材チップが多く必要になります。効率的なエネルギー利用のためには、含水率の適切な測定・管理が不可欠です。

4-3. 食品加工業

含水率は、食品の保存性や酸化の発生を判断する際の指標としても用いられます。すべての食品は水分を含んでおり、その水分は食品成分と結合した「結合水」と、結合していないため微生物が利用可能な「自由水」の2種類に分けられます。自由水が多く含まれる食品は微生物が繁殖しやすく、保存性の低下に直結するのが特徴です。

自由水の割合を減らせばカビの発生を防げますが、減らしすぎると油脂の酸化が進みやすくなります。食品においては含水率だけでなく、自由水の含有量の適切な管理も重要です。

4-4. 農業

農業において、土壌に含まれる水分量を把握することは欠かせません。土壌水分は生態系に大きな影響を与える要因の1つです。ほとんどの植物にとって、土壌水分は直接的な水源であり、土壌が乾燥すると体内の水分を維持するのが難しくなるため、生育に支障をきたすことがあります。

一方で、土壌水分量が多すぎると根腐れを引き起こす原因にもなります。品質のよい作物を生育・収穫するためには、土壌水分を適切なバランスに保つのが大切です。

5. 含水率を測定する方法

物体の含水率を測定する方法として、以下のものが挙げられます。

- 材料を乾燥させて、乾燥後の重量を計算する方法

- カールフィッシャー試薬を加えて、試薬の消費量を計算する方法

- 電流を流して、電気抵抗を測定する方法

- 水分計を使用して、水分の含有量を測定する方法

例えば、木材の含水率を求める際に最も正確とされる方法は「全乾法」です。全乾法は、木材を完全に乾燥させた後、乾燥後の重量を計算する方法です。

ただし、全乾法には特定の温度を維持する「恒温器」という機械が必要になり、時間もかかるなどの注意点があります。また、全乾法をすべての木材に行うのは現実的ではないため、簡易的に管理するために携帯タイプの水分計を使用する方法も有効です。

含水率の測定方法は、木材のように測定対象や状況に応じて適切な方法を選びましょう。

含水率を簡易的に測定したい場合は、水分計の使用をおすすめします。以下のリンクから水分計をレンタルできるので、手軽に含水率を測定したい方はぜひご利用ください。

まとめ

含水率は、物体に含まれる水分量を割合で示す指標で、重量基準と体積基準の2つの方法で求められます。計算式は物体の重量や体積に基づき、木材、食品、土壌などの分野で利用されています。一方、含水比は乾燥重量に対する水分量の割合を示し、含水率と混同しやすいため注意が必要です。

また、建築業、食品加工業、林業などでは含水率が品質や効率に直接影響を与えるため、適切な測定と管理が求められます。含水率に関する知識を深めることで、各分野での品質向上や業務効率化に役立てることができます。