CO2濃度の基準とは?室内で基準値を超える理由や対策を解説

オフィスや学校のように人が多く集まる空間では、二酸化炭素(CO2)の濃度が急速に上昇します。濃度が上がると眠気や集中力の低下などが起こり、作業効率や快適さに直結します。そのため厚生労働省は建築物環境衛生管理基準において、室内のCO2濃度を1,000ppm以下に保つことを求めています。

CO2濃度の基準を理解し、適切に管理することは、シックビルディング症候群の予防や従業員の健康維持にもつながります。当記事では、基準値を超えた場合にどのような影響が生じるのか、オフィスで濃度が上昇する原因、さらに基準値以下に保つための対策について解説します。よりよいオフィスの環境を整えたい方は、当記事をぜひ参考にしてください。

1. 厚生労働省が定めるCO2濃度の基準とは

二酸化炭素(CO2)濃度とは、空気中に含まれるCO2の割合を示す数値です。人が集まる室内では上昇しやすく、濃度が高くなると眠気や集中力の低下につながります。

そのため、厚生労働省は建築物環境衛生管理基準において、室内のCO2濃度を1,000ppm以下に保つことを求めています。この基準は、シックビルディング症候群の予防や労働生産性の維持に資する数値です。基準を理解し、職場環境を整えて安全衛生管理を行う必要があります。

1-1. CO2濃度が基準を超えると起きること

室内のCO2濃度が基準を超えると、健康や作業効率に悪影響を及ぼします。CO2濃度は密閉空間では容易に上昇し、1,000ppmを超えると眠気や集中力の低下、不快感を訴える人が増えます。さらに2,000ppmを超えると頭痛やめまい、吐き気などが現れ、業務に支障をきたします。

どの程度影響があるかは個人差があるものの、濃度が上がるほど息苦しさや倦怠感も強まり、判断力の低下や業務効率の悪化が顕著になります。オフィス環境の安全衛生を保つためには、換気や濃度管理を徹底することが欠かせません。

2. オフィスでCO2濃度が基準を超える原因

オフィスでCO2濃度が基準を超えてしまう背景には、換気不足や建物の構造、使用する機器の影響があります。CO2は人の呼吸によって常に排出されるため、閉め切った空間では濃度が上昇しやすくなります。また、換気をしているつもりでも、うまく空気が循環しておらず、知らないうちにCO2濃度が上昇してしまうケースも見られます。

ここでは、CO2濃度が上昇してしまう要因について詳しく解説します。

2-1. 換気設備が整っていない

最も典型的な原因は、換気設備の不備や稼働不足です。人間の呼気にはCO2が含まれるため、密閉された空間では短時間で濃度が上昇します。特に会議室や窓が開かないオフィスでは、数人が集まるだけで1,000ppmを超えることも珍しくありません。

特に、冬場は外気を入れることを避ける傾向がありますが、暖房を優先して換気を怠ると空気環境は急速に悪化します。換気扇や全熱交換器などの設備が整っていれば外気を取り入れられますが、古い建物や換気設計が十分でない場合は効果的に空気を循環させられません。

換気が不足するとCO2だけでなく、湿気やウイルスの滞留にもつながり、健康リスクや生産性低下を招きます。

2-2.建物の気密性が不足している

意外に見落とされやすいのが、建物の気密性不足です。隙間風が入ることで自然換気が行われているように見えても、実際には空気の流れが乱れ、局所的にCO2が高い「ホットスポット」が発生しやすくなります。設計通りに空気の流れが生まれず、換気を行っても空気の滞留が解消されないケースも少なくありません。その結果、換気をしても「空気がよどんでいる」と感じる状況が生じます。

気密性を確保することで、設計された換気経路が機能し、CO2濃度を安定的に抑えられる環境を整えられます。

2-3. 石油ファンヒーターなどCO2を発生する機器を使っている

石油ファンヒーターやガス機器の利用も、CO2濃度を押し上げる大きな要因です。これらの燃焼機器は使用中に多量のCO2を排出し、換気が不十分な空間では短時間でCO2濃度が3,000ppmに達することもあります。

燃焼系暖房器具を利用する場合は、1時間に数回窓を開けるなど徹底した換気が必須であり、可能であればCO2を排出しないエアコン暖房の利用が望ましいです。

3. 室内のCO2濃度を基準値以下に保つ対策

CO2濃度を1,000ppm以下に維持するためには、適切な換気と空気循環、さらにCO2濃度の把握が欠かせません。オフィスでは人の呼吸や機器の使用によりCO2が自然と増加するため、換気設備やサーキュレーターの活用、測定器によるモニタリングが大切です。

ここでは、それぞれの対策方法について詳しく解説します。

3-1. 換気設備を導入する

オフィスでCO2濃度を抑える最も基本的な方法は、換気設備の導入です。建築基準法では換気システムの設置が義務付けられており、外気を取り入れて室内の空気を入れ替える仕組みを整える必要があります。特に窓が開かない高層ビルや密閉性の高いオフィスでは、機械換気による空気の入れ替えが不可欠です。

また、換気設備は定期的に清掃や点検を行わなければ効率が低下します。換気システムを整備し、適切に運用することは、従業員の健康維持と生産性の向上に直結します。

3-2. サーキュレーターなどで空気の流れを作る

換気を行う際には、空気の流れを効率的に作る工夫が必要です。窓や換気口が1か所しかない場合や、レイアウトの影響で空気が停滞する場合は、サーキュレーターや扇風機を活用すると効果的です。

たとえば、窓に向けてサーキュレーターを設置したり、対角線上の窓を開放し風の通り道を作ったりすると換気効率が高まります。首振り機能を適切に使えば、空気を部屋全体に循環させることも可能です。

サーキュレーターは湿度や温度のムラを減らす効果も期待でき、快適な職場環境を維持するためにも役立ちます。物理的な換気と空気循環を組み合わせることで、CO2濃度を効率よく基準値以下に保てるでしょう。

3-3. CO2の濃度を可視化する

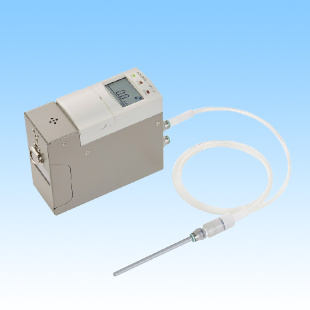

CO2濃度を基準内に維持するためには、現状を数値で把握することが欠かせません。CO2濃度測定器を設置すれば、オフィスの空気状態をリアルタイムで確認でき、1,000ppmを超えた時点で速やかに換気の判断が可能です。

近年では温度や湿度、PM2.5など複数の指標を同時に把握できる測定器も存在します。こうしたデータを利用すれば、過度な換気による寒さやエネルギー損失を避けつつ、必要なタイミングで換気を実施できます。数値に基づいて室内の空気を管理することで、従業員が安心して働ける環境を整え、オフィスの生産性と快適性を両立させられます。

まとめ

CO2濃度の上昇は眠気や集中力低下といった軽度の不調を引き起こします。1,000ppmを超えたあたりから影響が出始め、2,000ppmを超える段階で頭痛やめまいなどの深刻な症状に至ります。

CO2濃度が高まってしまう背景には、換気不足や建物の構造、燃焼機器の使用といった要因があります。オフィス環境を健全に保つには、換気設備の導入・整備、サーキュレーターによる空気循環、濃度測定器による可視化が欠かせません。CO2濃度の管理を安全衛生対策の柱として取り入れることが、持続的な業務改善にも直結します。

基準値である1,000ppm以下を安定的に維持することは、従業員の健康と生産性を守るための基本です。数値を根拠にした空気環境管理を行えば、快適で効率的な職場を実現できるでしょう。働きやすい環境を作るためにも、オフィスへ二酸化炭素検知警報器を導入することも検討してください。

おすすめ その他、ガス検知器のレンタル商品

- メーカー

- “ON‘S COMPANY”

- メーカー

- “日置電機(S)”

- メーカー

- “ティアンドデイ”

- メーカー

- “日本ハネウェル”

- メーカー

- “新コスモス電機”

- メーカー

- “新コスモス電機”

- メーカー

- “新コスモス電機”

- メーカー

- “新コスモス電機”

- メーカー

- “新コスモス電機(☆)”

- メーカー

- “新コスモス電機”