アルコールチェッカーの基準となる数値は?飲酒運転の罰則も解説

飲酒運転は重大な事故につながるリスクが高く、法律で厳しく規制されています。特に近年はアルコールチェッカーを活用した飲酒管理の重要性が高まっています。飲酒運転を防止するためには、アルコールチェッカーの基準値を理解し、適切な測定を行うことが不可欠です。

当記事では、アルコールチェッカーの基準値や飲酒運転に関する法律、罰則の詳細について解説します。飲酒運転を防ぎ、安全運転を促進するためにも、ぜひ当記事を参考にしてください。

1. アルコールチェッカーの基準となる数値は?

飲酒運転の取り締まりにおいて、基準となるのが呼気中のアルコール濃度数値です。アルコールチェッカー(アルコール検知器)で呼気中のアルコール濃度を測定し、飲酒運転に該当するかを判断します。製品によっても精度や検出限界は多少異なりますが、測定値が小数点第二位または第三位まで表示される製品が一般的です。

日本の道路交通法で酒気帯び運転とみなされる数値基準は、呼気1L中に0.15mg以上のアルコール量が検出された場合です。さらに、0.25mg以上となると違反点数や処分が重くなります。判定基準を正しく理解し、法律を守って安全運転を行うことが大切です。

1-1. 酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

酒気帯び運転と酒酔い運転は異なる基準で判断されます。酒気帯び運転は、体内に一定量のアルコールが残っているかどうかを数値で確認し、基準値を超えると違反となります。

一方、酒酔い運転には数値の基準がありません。数値が低くても、アルコールの影響で正常な運転ができない状態と判断されたら酒酔い運転とみなされます。酒酔い運転のおおまかな基準は以下の通りです。

- 直線に沿ってまっすぐ歩けない

- ろれつが回っていない

- 質問にまともに答えられない

基本的に、酒酔い運転のほうが危険性が高いとみなされ、より重い処分が科される傾向にあります。アルコール処理能力には個人差があるため、飲酒量が少なくてもお酒を飲んだときは運転を控えましょう。

2. 飲酒運転をするとどうなる?

飲酒運転は重大な事故につながる可能性の高い、非常に危険な行為です。そのため、違反者はもちろん、車両を提供した人や同乗者、酒類を提供した人にも責任が問われる場合があります。さらに、事業用車両を運転するドライバーが違反した場合、企業や事業者も罰則の対象となります。以下では、それぞれの罰則内容を解説します。

2-1. 本人への罰則

飲酒運転をしたドライバーには、酒気帯び運転と酒酔い運転の違反内容に応じた厳しい罰則が科されます。それぞれの罰則は、以下の通りです。

【酒気帯び運転の罰則】

| 呼気1L中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満 | |

| 罰則 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 行政処分 | 違反点数:13点 免許停止(90日間) |

| 呼気1L中のアルコール濃度0.25mg以上 | |

| 罰則 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 行政処分 | 違反点数:25点 免許取消し(欠格期間2年) |

【酒酔い運転の罰則】

| 罰則 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 行政処分 | 違反点数:35点 免許取消し(欠格期間3年) |

飲酒運転が発覚した場合、長期間にわたる免許停止や取消しの処分を受けるため、仕事によっては失職しかねません。違反点数が多い場合や過去の違反歴がある場合、処分がより厳しくなる可能性があることも覚えておきましょう。

2-2. 同乗者・酒類提供者への罰則

飲酒運転は、運転者だけでなく、同乗者や酒類を提供した人も責任を問われる場合があります。車両を提供した人は運転者と同様の行政処分が下されることも覚えておきましょう。同乗者や酒類を提供した人の罰則は、以下の通りです。

【酒気帯び運転の罰則】

| 罰則 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 行政処分 | 違反点数:13点 免許停止(90日間) |

【酒酔い運転の罰則】

| 罰則 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 行政処分 | 違反点数:35点 免許取消し(欠格期間3年) |

運転者の飲酒を知りながら乗車した場合、同乗者が運転していなくても処罰の対象になります。また、飲酒運転の可能性がある人に酒を提供した場合も罰則が適用されるため、飲酒後に車を運転する可能性のある人には酒を勧めないことが重要です。

2-3. ドライバーが所属している企業への罰則

企業が、飲酒運転の可能性がある従業員に運転業務に当たらせた場合、道路交通法の「車両提供罪」に問われる可能性があります。罰則は、以下の通りです。

【刑事責任】

| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

【民事責任】

| 従業員の飲酒運転で事故が発生 | 使用者責任による損害賠償責任 |

【行政責任】

| 運送業などの場合 | 一定期間の車両使用禁止や事業停止処分 |

また、企業の場合は「法的責任」に加え「倫理的責任」も問われ、社会的信用の失墜にもつながります。

【倫理的責任の例】

- 社会的信用の低下

- 取引先や顧客からの信頼喪失

- 企業イメージの悪化による業績への影響

- 社内の管理体制に対する批判

一度失った信用を回復するには長い時間がかかるため、飲酒運転を防ぐ体制づくりが必須です。社内規則の整備を徹底した上でアルコールチェッカーを活用し、従業員の意識向上を図るなどの対策を行いましょう。

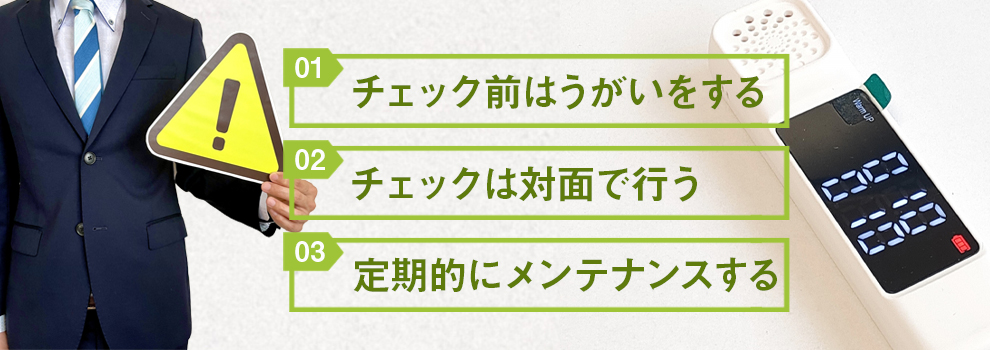

3. アルコールチェッカーを使用する際の注意点

2021年の道路交通法改正により、一定台数の社用車や営業車を所有する企業に対し、安全運転管理者の選任とアルコールチェック義務化が施行されました。さらに、2023年からはアルコール検知器を用いた確認を行うという規定も施行されました。

アルコールチェッカーは、使用方法を誤ると正確に測定できません。正しい使い方を把握し、安全な運転環境を整えましょう。以下では、アルコールチェッカーの測定の精度を保ち、安全に運用するための注意点を解説します。

3-1. チェック前はうがいをする

測定前に口内に食べ物や飲み物の成分が残っていると、アルコールチェッカーが誤検知を起こす可能性があります。特に、キシリトールやメントールを含むガムや飴、アルコール成分を含むうがい薬や歯磨き粉は注意が必要です。

発酵食品やノンアルコールビール、エナジードリンクなどに含まれる微量のアルコールも、測定結果に影響を与えることがあります。測定前には、これらの食品を摂取しないようにしましょう。また、たばこに含まれる一酸化炭素が反応する場合もあります。

誤検知を防ぐには、測定前に水で口をすすぐのが効果的です。ただし、アルコール成分を含むマウスウォッシュは避けなければなりません。正しい測定結果を得るために、測定前のうがいを習慣化しましょう。

3-2. アルコールチェックは対面で行う

アルコールチェッカーによる数値の測定だけでは、飲酒の影響を完全に判断することはできません。数値に表れない体調の変化や酩酊状態を見極めるには、対面でのチェックが重要です。主にチェックすべきポイントは、以下の通りです。

- 顔色に異常がないか

- 呼気からアルコールのにおいがしないか

- 声の調子に違和感がないか

- 目の焦点が合っているか

- 受け答えに不自然な点がないか

対面でのアルコールチェックにより、飲酒による影響だけでなく、体調不良による危険運転の可能性も確認できます。直行直帰の業務などで対面確認が難しい場合でも、ビデオ通話や音声通話を活用し、チェックを徹底しましょう。

3-3. アルコールチェッカーは定期的にメンテナンスする

アルコールチェッカーは消耗品であり、長期間使用するとセンサーの劣化により測定の精度が落ちてしまうため、定期的なメンテナンスと交換は欠かせません。メンテナンスのポイントは、以下の通りです。

- 毎日、電源が入るか損傷がないか確認する

- 週1回以上、アルコール未摂取の状態で測定し、正常に「0」が表示されるか確認する

- 週1回以上、アルコールを含んだテストスプレーを使用し、適切に反応するかチェックする

買い替えのタイミングは、以下の通りです。

- 使用開始から1年~1年半が経過した

- 測定回数が5,000回~10,000回を超えた

- センサーを交換できないタイプのアルコールチェッカーで精度が低下した

機種によっても寿命が異なるため、取扱説明書を確認し、適切なタイミングでセンサーの交換や本体の買い替えを行いましょう。

まとめ

飲酒運転は、単なる法律違反にとどまらず、事故を起こしてしまうと被害者の命にかかわる深刻な結果を招く可能性があります。飲酒運転に関与した同乗者や酒類提供者、企業にも責任が問われるため、個人だけでなく組織全体で防止策を講じることが重要です。

飲酒運転を防止するには、アルコールチェッカーを正しく使用し、安全に運転できるよう整える必要があります。安全な社会を維持するためにも、一人ひとりが飲酒運転を「しない・させない」意識を持ち、適切な対策を継続することが不可欠です。