JIS照度基準とは?事務所・工場における基準や満たす方法を解説

JIS照度基準は、事務所や工場などの作業環境において、快適かつ効率的に業務を行うために推奨される明るさを示した規格です。労働安全衛生法で定められた最低限の照度とは異なり、作業の種類や内容に応じて、より適切な数値が定められている点が特徴です。

当記事では、JIS照度基準の基本的な内容と労働安全衛生法との違い、基準を満たしていない場合に起こり得るリスク、職場で実践できる改善方法を解説します。正しい照度管理を行うことで従業員の安全と健康を守り、生産性の高い職場づくりに役立てましょう。

1. JIS照度基準とは

JIS照度基準(JIS Z 9110:2024)は、事務所や工場などさまざまな空間において、快適かつ効率的に作業を行うための「推奨照度」を示した規格です。労働安全衛生法に定められる最低限の明るさに比べ、より作業性や快適性に配慮されているのが特徴です。

たとえば、事務室や製図室では750lx、会議室や制御室では500lx、書庫や更衣室では200lxが目安とされています。単に安全を守るだけでなく、作業内容に応じた明るさを確保することで、集中力や作業効率の向上にもつながります。

JIS規格における照明基準(Z 9110:2024)

| 照度(lx) | 事務所および一般的な建物空間 | 工場 |

|---|---|---|

| 1500 | ― | 精密機械・電子部品の製造、印刷工場での極めて細かい視作業 |

| 750 | 事務室/設計室・製図室、役員室、玄関ホール(昼間) | 綿織工場での選別・検査、印刷工場での植字・校正、化学工場での分析などの細かい視作業 |

| 500 | 集中監視・制御室、会議室 | 設計・製図 一般製造工場などでの普通の視作業 |

| 300 | 受付、化粧室、エレベーターホール | 倉庫内の事務 |

| 200 | 書庫、更衣室、便所・洗面所 | 粗視作業で限定された作業 |

| 150 | 階段・エスカレーター・動く歩道 | 荷積み・荷降ろし・荷の移動など |

| 100 | 休憩室、廊下/玄関ホール(夜間) | ごく粗視作業で限定された作業 |

1-1. 労働安全衛生法における照度基準

労働安全衛生法では、事務所における作業面の照度基準が2022年12月に改正され、従来の3区分から2区分へと簡素化されました。一般的な事務作業ではより明るい環境が、付随的な事務作業ではやや低い照度が求められます。この基準は眼精疲労や姿勢不良による健康障害を防ぐことを目的としており、高齢労働者の増加も背景の1つです。

事業場においては、この最低基準を満たすことに加え、JIS照度基準の推奨値も参考にしながら、作業内容に応じた快適で安全な明るさを確保することが重要とされています。

労働安全衛生法における照度基準(2022年改正後)

| 作業の区分 | 基準 |

|---|---|

| 一般的な事務作業 | 300 lx以上 |

| 付随的な事務作業 | 150 lx以上 |

1-2. JIS規格と労働安全衛生法の違い

労働安全衛生法とJIS規格は、法的拘束力の有無に違いがあります。労働安全衛生法は、労働者の健康障害を防止するために最低限守らなければならない照度基準を法的に義務付けています。一方、JIS規格は作業の種類や内容に応じた望ましい照度水準を示す標準であり、法的拘束力はありません。

つまり、労働安全衛生法が「最低ラインの義務」を示すのに対し、JIS規格は「快適さや効率性を高めるための推奨値」として活用される点が違います。

2. 照度基準を満たしていない職場のリスク

照度基準を満たしていない職場では、安全面や健康面だけでなく、作業効率や品質にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは具体的なリスクについて解説します。

2-1. 転倒・つまずき

照度が不足している職場では足元が見えにくく、段差や障害物に気づかず転倒するリスクが高まります。倉庫や工場では、床に置かれた荷物や通路の段差などが原因でつまずく事例も少なくありません。

特に重機や工具を扱う現場では、一度の転倒が重大な事故や怪我につながる恐れがあります。適切な照度を確保することは作業効率の向上だけでなく、安全確保に直結する重要なポイントです。

2-2. 作業効率の悪化

照度が不足した職場では、作業環境の見通しが悪くなるため、集中力や判断力が低下しやすくなります。特に、製造ラインや検査工程のように正確さが求められる現場では、手元が見えにくいことで確認に時間を要し作業が遅れることがあります。

こうした状態が続くと、結果的に納期の遅延やコスト増加を招くだけでなく、作業者の意欲が下がり職場全体のパフォーマンスに悪影響を与えます。効率的かつ安全に業務を進めるためには、作業内容に見合った照度を確保することが大切です。

2-3. 眼精疲労をはじめとした体調不良

照度が適切でない環境では、目に大きな負担がかかり、眼精疲労や頭痛などの体調不良を引き起こしやすくなります。暗い場所では光を取り込もうとして瞳孔が開き続け、一方で明るすぎる場所では眩しさを避けるために目が緊張し、いずれも疲労が蓄積します。

特にパソコンや細かい作業を長時間行う現場では、300~500lx程度の適正な明るさが求められます。不十分な照度が続けば、集中力の低下や作業効率の悪化に加え、慢性的な体調不良や視力への影響も懸念されます。快適で健康的な職場を維持するためには、用途に応じた照明環境の整備が必要です。

2-4. 異物混入

製造現場での異物混入は、企業にとって深刻なリスクです。照度が不足している環境では、小さな異物を見逃してしまい、検品工程をすり抜けて出荷される可能性が高まります。

万が一、市場に出回った後に異物混入が発覚すれば、対象商品のリコールや原因調査、異物同定検査の実施など、大きな追加業務が発生します。こうした対応には時間とコストがかかり、従業員の負担増加や生産ラインの停止につながる場合もあります。

また、消費者の信頼を損ねることでブランド価値を失い、長期的な経営リスクに発展する恐れも考えられます。異物混入を防止するためには、検品担当者の目視作業を支える適切な照明環境を整える必要があります。

3. 職場の照度基準を満たすためにすべきこと

職場の照度基準を守るには、現状を把握し、適切な改善策を取ることが大切です。具体的には、まず照度を測定し、その結果に基づいて照明器具の交換や配置の見直しを行うと効果的です。以下で手順を詳しく解説します。

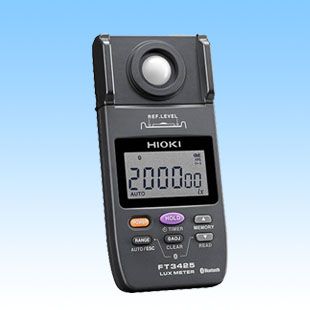

3-1. 照度を測る

職場の照度改善を行う際、まず必要なのは現状の明るさを把握することです。そのために用いるのが「照度計」です。照度計は光を数値化して測定する器具で、市販品は比較的安価に入手できますが、正確な測定を行うためにはJIS規格(JIS C 1609)に準拠した製品を使うことが望ましいです。

測定方法は、机や作業台など作業を行う面がある場合はその上面、もしくは上面から5cm以内を基準に測ります。特に対象物がない場合は床上80cm前後、廊下や屋外では15cm以下で測定するのが原則です。

また、電球や放電灯は点灯直後では数値が安定しないため、事前に一定時間点灯させてから測定を行うことが重要です。測定者の衣服の色が反射して結果に影響する可能性もあるため、服装にも配慮しましょう。こうして得られた数値を基準と照らし合わせることで、改善すべきエリアを明確にできます。

3-2. 照明器具を交換する

照度が不足していると判明した場合は、照明器具そのものを見直すことが効果的です。精密作業を行うエリアでは、高い明るさを均一に提供できるLED照明が適しています。LEDは長寿命かつ省エネ性に優れているため、維持費削減にもつながります。通常の事務作業では、調光機能付きの器具を導入することで時間帯や用途に合わせた照度を確保できます。粗作業を行う現場では、広範囲を照らせる大型照明が有効です。蛍光灯と比較するとLEDは初期費用が高めですが、電気代が安く長持ちするため、長期的にはコストパフォーマンスに優れています。

また、照明の色合いによって空間の印象や作業効率も変化します。電球色は落ち着いた雰囲気をつくり、昼白色は自然光に近く幅広い作業に対応、昼光色は集中力を高めるのに適しています。明るさだけでなく、用途や雰囲気に合わせて器具を選びましょう。

3-3. 照明の場所を見直す

照度を確保するには、器具そのものだけでなく配置を工夫することが欠かせません。作業中に影が生じやすい場所には、複数の照明を適切に配置することで視認性を高められます。天井照明を均等に配置するだけでなく、必要に応じてスポットライトやデスクライトを追加し、重点的に照らす場所を調整すると効果的です。

また、照明はただ明るければ良いわけではなく、まぶしさ(グレア)を防ぐ工夫も求められます。光が作業者の視界に直接入ると集中力が低下し、疲労の原因となるため、器具の角度を調整したり、グレアを抑えた器具を導入したりするのが望ましいでしょう。オフィスや工場の用途に応じて照明の配置や配光角度を検討することが、快適で効率的な作業環境づくりにつながります。

まとめ

職場の照度基準は、労働安全衛生法が定める最低限の明るさを守るだけでなく、JIS規格を参考に快適性や効率性を高める視点も重要です。照度不足は転倒やつまずきといった事故のリスクを高めるだけでなく、作業効率の低下や眼精疲労などの体調不良、さらには製造現場での異物混入といった品質トラブルにも直結します。

リスクを防ぐためには、まずは現状の照度を測定し、必要に応じて照明器具の交換や配置の見直しを行いましょう。適切な照明環境を整えることで、安全性と生産性の両立が可能になります。