硬さ試験とは?試験の種類や硬度計の選び方も解説

硬さ試験は、物質の硬さや柔軟性を数値化する試験で、品質管理や材料評価に活用されます。硬さ試験には複数の種類があり、それぞれの試験法には特徴や適した用途があるので、目的や測定物の性質に応じた選択が求められます。

当記事では硬さ試験の基本的な概要や、代表的な試験方法の特徴、硬度計の選び方などを詳しく解説します。硬さ試験の基礎知識を深め、適切な方法や機器の選定に役立ててください。

1.硬さ試験とは?

硬さ試験とは、物質の硬さ・柔らかさを何らかの手段で数値化・序列化することを指します。硬さ試験を行えば、物質の強度、延性、耐摩耗性といった特性を評価することが可能です。また、材料そのものや材料の処理方法が適切であったかを判断するときや、物質の品質チェックをするときにも硬さ試験が行われることがあります。

硬さ試験の種類は、大きく分けて「破壊検査」と「非破壊検査」の2つです。破壊検査では測定物に球形圧子や針状の圧子を押し付けて荷重を加え、変形させて硬さを数値化します。一方、超音波や磁気、電気などを利用し、測定物を変形させずに行うのが非破壊検査です。

測定対象の状況や測定の目的によっては、硬さ試験のみでは適切な結果を得られないケースもあります。例えば金属部品の破損・損傷の原因調査といったケースでは、硬さ試験だけではなくほかの材料評価試験も行い、総合的に判断することが大切です。

2.硬さ試験の種類

一口に「硬さ」と言っても、すべての測定物に対して共通した硬さを求める手順や数式は存在しません。なぜなら、測定対象となる物質の素材やサイズ、形状、強さなどの条件が変われば測定結果も変わってしまうためです。硬さ試験にはさまざまな試験法が考案され、目的や用途に合わせて使い分けられています。

以下では、硬さ試験の代表的な種類を5つ紹介するので、確認しておきましょう。

2-1.ブリネル硬さ

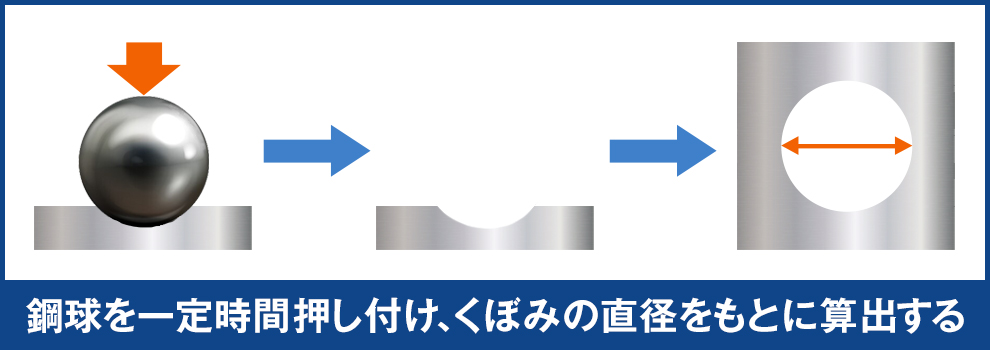

ブリネル硬さは、鋼球を測定物に一定時間、一定の荷重で押し付け、できたくぼみ(圧痕)の大きさをもとに硬さを測定する試験方法です。ブリネル硬さはくぼみの直径から表面積を求めた後、押し付けた荷重を表面積で割って算出します。

ブリネル硬さはほかの試験法に比べて用いる鋼球が大きく、くぼみも大きくなるため、表面や構成が粗い鋳物や鍛造品といった材料の測定に適しています。また、ブリネル硬さは広範囲の測定物に対して利用でき、測定結果の信頼性が高いのが大きな特徴です。一方で、材料によってはくぼみの周囲が不明確になり、測定結果に誤差が生じる可能性があります。

なお、鋼球の材質には鉄や鋼を用いた時代もあったものの、現在ではJIS規格によって超硬合金のみが認められています。

2-2.ビッカース硬さ

ビッカース硬さは、ダイヤモンド製の正四角錐の圧子を測定物に一定荷重で押し込み、できたくぼみの対角線の距離から表面積を導き、硬さを測定する方法です。ビッカース硬さで用いる試験機は顕微鏡やスコープとセットになっており、くぼみの対角線の長さを精密に測定した上で硬さを算出します。

ビッカース硬さでできるくぼみは小さいので、特に表面が研磨された部品を測定するのに適しており、小型・軽量の材料や出荷前の製品などの測定も可能です。また、地球上で最も硬い素材であるダイヤモンドを用いるため、金属全般をはじめどのような材質のものでも硬さを測定できるのが大きな特徴となっています。さらに細かい力でくぼみを付ける「マイクロビッカース試験」では、微小な試験範囲の硬さを測定することも可能です。

2-3.ヌープ硬さ

ヌープ硬さは、四角錘のダイヤモンド圧子を測定物に押し付け、できたくぼみのうち、長いほうの対角線の長さから硬さを算出する方法です。ヌープ硬さはビッカース硬さと共通点が複数あるものの、ヌープ硬さのほうが硬度の変化に敏感である点などの違いがあります。また、ヌープ硬さで使用する圧子はビッカース硬さで用いるような正四角錐ではなく、対稜角の一方が172.5度、もう一方が130度となっています。

ヌープ硬さで作るくぼみの対角線の長さはビッカース硬さの約3倍ですが、深さは浅いため、薄い・脆い材料でも測定できるのが特徴です。シート状の小型の試験片のほか、宝石の硬度測定などにも用いられます。

2-4.ロックウェル硬さ

ロックウェル硬さは、円錐形圧子もしくは球形圧子を測定物に一定荷重で押し付け、できたくぼみの深さをもとに硬さを測定する方法です。ロックウェル硬さで用いられる圧子は超硬合金製もしくはダイヤモンド製となっています。

ロックウェル硬さでは2段階の荷重を加えるのが大きな特徴です。まず測定物に基準荷重をかけてくぼみを作り、次に試験荷重をかけてくぼみを深くします。基準荷重と試験荷重の深さの差がロックウェル硬さの測定結果です。

ロックウェル硬さではくぼみの面積を測定する必要がなく、硬さの値がダイレクトに試験機に表示されるため、測定にかかる時間を短縮できます。ただし、材料表面が粗い場合やすでにくぼみがある場合などには正確に測定できないのが注意点です。

2-5.ショア硬さ

ショア硬さは、ダイヤモンドのハンマーを測定物に対して直角に落下させ、ハンマーの跳ね上がりの高さをもとに硬さを測定する方法です。ショア硬さでは、物質が硬いほど叩いたときの反発が大きくなるという性質を利用しています。

圧子を押し込んで硬さを測定する方法では測定物を変形させる必要がありますが、ショア硬さでは跳ね上がりを利用するため、測定物にキズが付きません。仕上がり品や材料もそのまま測定できるほか、電源がない環境でも試験できるので、鉄道レールなど比較的大きな構造物の硬さを測る際にも利用されます。

ただし、ショア硬さは再現性が悪く、測定値にもバラツキが発生しやすい点に注意が必要です。測定物の表面の状態や質量などの影響も受けやすいので、なるべく平面で測定する必要があります。

3.硬度計の選び方

硬さ試験を行える硬度試験機は、自動的に詳細な分析をしてくれる据え置き型のモデルから、簡易的な測定ができるハンディタイプのモデルまで多様な種類があります。そのため、金額や測定物の種類、硬さを測定する目的など、さまざまな要素を考慮しながらモデルを選ぶことが大切です。

硬度計は購入だけではなくレンタルして使用するという手もあります。以下のリンク先からさまざまなタイプの硬度計をレンタルできるので、一度チェックしてみるとよいでしょう。

硬度計を選ぶ際には、以下の3つのポイントを押さえるのがおすすめです。

・目的に合ったものを選ぶ

硬度計は、測定物にくぼみを作って表面積を測ったり、鋼球の跳ね返りの高さを計測したりと、種類によって硬さの測り方が大きく異なります。まずは測定の目的を明確にし、測定物の材質などとも照らし合わせながら適切なモデルを選ぶことが大切です。また、硬度計は一般的に精度が高いほど導入コストも高くなるので、自社の品質管理基準とのバランスを考慮しながら選ぶとよいでしょう。

・操作性がよいものを選ぶ

硬度計の操作性は作業効率に影響を与えます。操作が簡単で使い勝手がよいモデルを選べば、操作ミスを減らしやすいのもメリットです。測定が自動化されているモデルもあるため、予算と照らし合わせながら検討するとよいでしょう。

・サポートが整ったものを選ぶ

硬度計を導入した後は、頻繁かつ長期的に使用することが想定されます。購入後にメンテナンスや部品交換、校正などが必要になることを考慮し、サポートが整ったメーカーから購入するのがおすすめです。

まとめ

硬さ試験は、材料の特性や品質を評価するために欠かせない技術です。代表的な試験方法であるブリネル硬さ、ビッカース硬さ、ヌープ硬さ、ロックウェル硬さ、ショア硬さには、それぞれ独自のメリットや用途があるので、目的に合った方法を選びましょう。

適切な硬度試験は、製品の信頼性や性能向上にもつながります。硬度計は測定目的や材質に応じた選択が重要です。硬度計はレンタルも可能なので、硬度計を利用する際はぜひお問い合わせください。